厚生労働省では、医療保険制度における財源等の仕組みを国民が広く理解することを目的として、令和2年度から医療保険財源を中心にグラフ等を活用した資料を作成し、公表しています。(毎年更新)

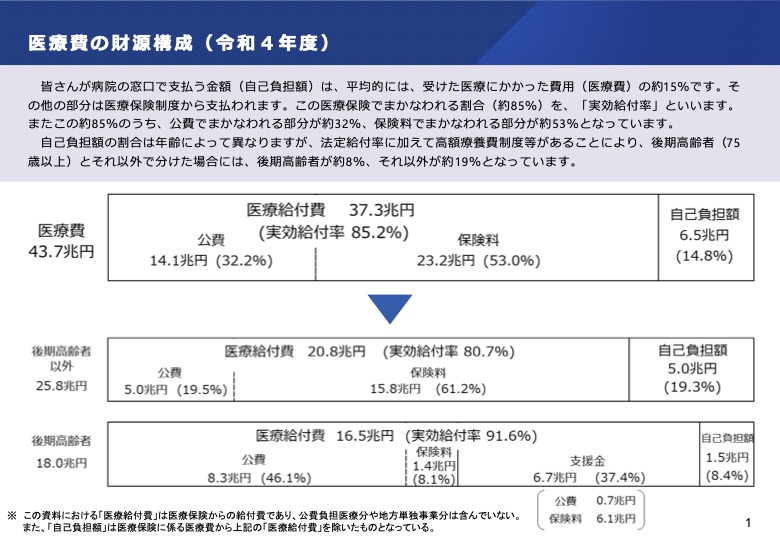

- 医療費の財源構成(令和4年度)

-

皆さんが病院の窓口で支払う金額(自己負担額)は、平均的には、受けた医療にかかった費用(医療費)の約15%です。その他の部分は医療保険制度から支払われます。この医療保険でまかなわれる割合(約85%)を、「実効給付率」といいます。またこの約85%のうち、公費でまかなわれる部分が約32%、保険料でまかなわれる部分が約53%となっています。自己負担額の割合は年齢によって異なりますが、法定給付率に加えて高額療養費制度等があることにより、後期高齢者(75歳以上)とそれ以外で分けた場合には、後期高齢者が約8%、それ以外が約19%となっています。

- 制度別の財政の概要(令和4年度)

-

医療保険制度間では、年齢構成による医療費の違いなどによる財政の負担を調整するために、負担を調整する仕組みとなっています(前期調整額)。また後期高齢者に係る給付費の一部は他の制度も支援金という形で負担しています(後期支援金)。

- 実効給付率の推移

-

実効給付率(直近では約85%)は、制度改正等により上下することはあるものの、高齢者の方が実効給付率が高い傾向にあるため、高齢化の進展等により、近年のトレンドとしては上昇傾向になっています。

- 実効給付率の推移と財源構成

-

実効給付率を財源別に見ると、保険料分が約53%、公費分が約32%となっています。公費分の増減は、制度改正のほか、高齢化による後期高齢者の増加、被用者化による国保加入者の減少等によって変化しています。

- 生涯医療費とは

-

生涯医療費は、その年に生まれた0歳の人が、平均で生涯にどのくらいの医療費が必要となるかを表したものです。

直近のデータを元に計算した生涯医療費は、約2,800万円となっています。生涯医療費のうち医療保険給付で賄われる部分は、約2,300万円となり、医療費の約85%は医療保険から賄われることとなります。 - 余命にかかる医療費(令和4年度)

-

ある年齢に達した人がその後にかかる平均的な医療費(給付費、患者負担額)を表しています。