AMR臨床リファレンスセンターの佐々木秀悟医師が1月30日、身近な感染症である「かぜ」を切り口に薬剤耐性(AMR)問題について解説しています。

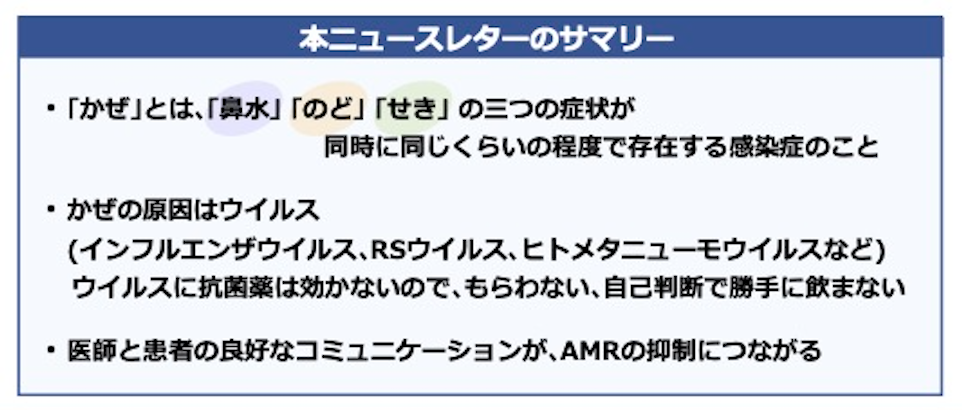

AMR対策の基本は抗菌薬(抗生物質)の適正使用と感染対策です。抗菌薬の適正使用とは、抗菌薬が必要な疾患に対して、適切な抗菌薬を、適切な使い方で治療をすることです。冬場に患者が増えることで知られるかぜは、誰もがかかる感染症です。かぜに対して、医療機関で抗菌薬が処方されることがありますが、実はかぜは抗菌薬では治らない病気であり、いたずらに抗菌薬を飲むことは身体の中に薬剤耐性菌を生む危険があります。

誰でもかかる

かぜは誰でもかかる感染症ですが、実は医学的にはっきりとした定義があるわけではありません。多くの人が思い浮かべる「かぜ」に近い病気として感冒があります。感冒は、鼻水や鼻づまり、のどの痛み、せきの症状が同じぐらいの程度で存在する病気です。本レターでは感冒をかぜと位置付けて説明します。

鼻水、のど、せきの三つの症状があることがかぜなので、せきはたくさん出るけれど鼻水は出ない、のども痛くない、というものはかぜではなく別の病気かもしれません。たとえば、鼻水や鼻づまりだけだと急性鼻副鼻腔炎という病気の可能性があります。かぜをひいても、軽症であれば医療機関を受診しないことも多いため、正確な患者の数はわかりません。過去の報告では、普通の生活をしていても成人なら平均で年間2、3回はかぜにかかるとされています。乳幼児は抵抗力が弱いなどの理由で年間5、6回かかるとされ、万人の病気と言えます。ウイルスによる呼吸器感染症の多くは冬になると患者が増える傾向がありますが、かぜにも同様の傾向がみられます。気温が低く乾燥しているとウイルスが感染を広げやすくなることや、人々が屋内で換気が悪い空間にいる時間が増えることなどが、冬に患者が増える理由として考えられています。

かぜはウイルスが起こす

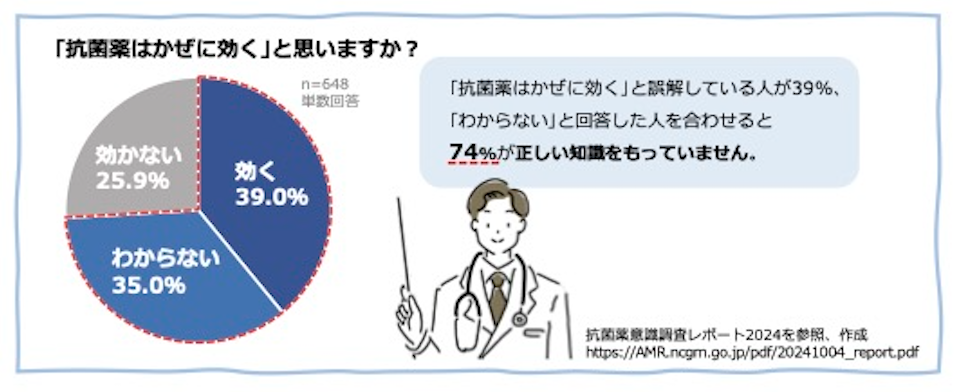

かぜの原因は多くがウイルスです。今、流行しているインフルエンザやRSウイルス、ヒトメタニューモウイルスもウイルスです。ウイルスは細菌と違って、自身の力で増殖することができません。人間など他の生物の細胞に入り込み、その機能を利用することで増殖することができます。つまり、ウイルスは細菌とは全く異なる仕組みをもつ病原体であるということです。そのため、細菌感染症に対する薬である抗菌薬を使っても、かぜの治療はできないのです。しかし、以前はかぜと診断された場合でも、抗菌薬が処方されるケースがかなり多くありました。最近は抗菌薬に関する教育・啓発の効果もあり、「かぜ治療に抗菌薬」というケースは減少傾向にありますが、一般の方を対象とした調査によると、「抗菌薬はかぜに効く」と考えている方は少なくありません。

ちなみに、日本で抗菌薬をもらうためには医師の処方せんが必要です。そのため、薬局で市販されている一般用医薬品(OTC)のかぜ薬は抗菌薬ではなく、アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの解熱鎮痛剤、抗ヒスタミンのような鼻水を抑える薬など、かぜの症状を緩和する目的のものがほとんどです。

かぜの治療は休むこと

医師が患者をかぜと診断したときは、「症状を緩和する薬」を処方します。のどが痛い人には鎮痛剤、せきがひどい人にはせき止めといった具合です。症状が辛いときにそれを抑えることで患者の苦痛を和らげ、しっかりと体を休めるようにすることが目的です。

しかし、薬によって症状を緩和し、体を楽にすることはできますが、かぜが早く治るわけではありません。症状が持続する期間には個人差があるものの、軽快するまで1、2週間ぐらいかかると言われており、その間「しっかり休んで自身の免疫で治るのを待つ」ことがかぜの治療です。