水ぼうそうが流行中です。みずぼうそうは子供がかかる病気だと思われがちですが、大人もかかる可能性もあるので注意が必要です。

関東では流行注意報を発令する自治体(埼玉県)もあります。

水痘の概要

水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一部は重症化し、近年の統計によれば、我が国では水痘は年間100万人程度が発症し、4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されています。

水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。成人での水痘も稀に見られるが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

ワクチンの効果

水痘にはワクチンがあり、現在国内では乾燥弱毒生水痘ワクチンが用いられています。水痘ワクチンの1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。

接種の対象者とスケジュール

水痘ワクチンの定期接種は、生後12月から生後36月に至までの間にある方を対象としています。

2回の接種を行うこととなっていて、1回目の接種は標準的には生後12月から生後15月までの間に行います。2回目の接種は、1回目の接種から3月以上経過してから行いますが、標準的には1回目接種後6月から12月まで経過した時期に行うこととなっています。

接種を受けられない方

以下の方は、接種を受けることができません。

・水痘ワクチンの成分でアナフィラキシーを起こしたことがある方

・免疫機能に異常のある疾患のある方、免疫抑制の効果のある治療を受けている方

・妊娠していることが明らかな方

・その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断する方

また、以下のような場合は接種を受けることができないので、治ってから受けるようにしましょう。

・発熱している。

・重篤な急性疾患にかかっている。

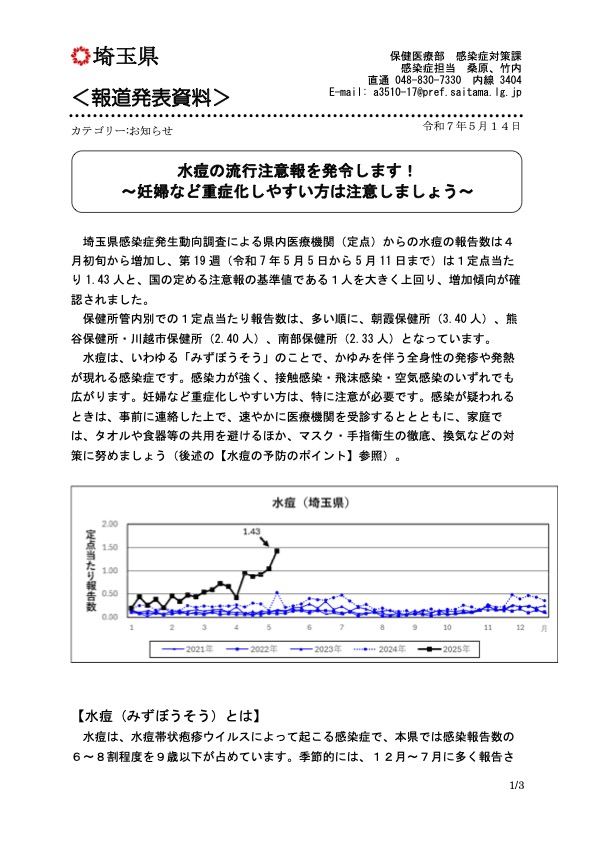

埼玉県感染症発生動向調査による県内医療機関(定点)からの水痘の報告数は4月初旬から増加し、第19週(令和7年5月5日から5月11日まで)は1定点当たり1.43人と、国の定める注意報の基準値である1人を大きく上回り、増加傾向が確認されました。

保健所管内別での1定点当たり報告数は、多い順に、朝霞保健所(3.40人)、熊谷保健所・川越市保健所(2.40人)、南部保健所(2.33人)となっています。

水痘は、いわゆる「みずぼうそう」のことで、かゆみを伴う全身性の発疹や発熱が現れる感染症です。感染力が強く、接触感染・飛沫感染・空気感染のいずれでも広がります。妊婦など重症化しやすい方は、特に注意が必要です。感染が疑われるときは、事前に連絡した上で、速やかに医療機関を受診するととともに、家庭では、タオルや食器等の共用を避けるほか、マスク・手指衛生の徹底、換気などの対策に努めましょう。

(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268135/news2025051401.pdf)